Si l'on réfléchissait à ceci, que la pensée solitaire ne prend forme que dans l'expression commune, on comprendrait mieux la vertu des signes, dont aucune pensée n'est jamais séparable, et, par là, qu'une pensée qui n'est pas commune n'est en aucun sens une pensée.

– Alain

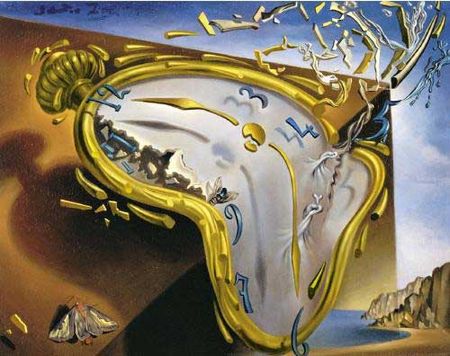

Ici – par Alain, l'Homme, notre Maître – est décrit la force du logos et de l'être humain, à savoir qu'il fait de l'universel avec du singulier ; et si l'on approfondit cette idée, on s'aperçoit que tout l'homme, toute la grandeur spécifique de l'homme est contenue là-dedans. L'art ne fait que ça, puisqu'il exprime, sans concepts, par l'intuition de la singularité exemplaire, un universel : magie solide dont nous ne ferons jamais le tour. La science, en subsumant le divers, fait d'une multiplicité de singularités, sous des lois, des rapports, des définitions nécessaires, suit le même chemin, qui va du singulier à l'universel et retourne de l'universel au singulier.

Il y a des jobards, nombreux et souvent célébrés par la modernité, qui ne songent qu'à paraître originaux, et qui essayent, confondant tout, d'avoir des pensées non communes, uniquement singulières, fiers de ne ressembler à personne, de ne pas toucher l'universel, jugé désuet, banal et grossier ; ceux là pourrissent la pensée commune ; ce sont eux qui assombrissent le langage ; ils se piquent d'inventer des nébuleuses, et se moquent de la clarté, la lumière qui, précisément, est commune comme le soleil rayonne pour tous les hommes. Le fou n'est jamais artiste.

L'universel de la pensée est le soleil de la culture, dont les classiques sont les singuliers rayons immortels ; c'est pourquoi nous nous devons de les étudier, de comprendre leur lumière propre, de les imiter. Jamais on ne méprisa tant l'étude des classiques qu'aujourd'hui, alors qu'ils ne furent jamais tant accessibles qu'aujourd'hui. Si nous ne refaisons pas à chaque instant le chemin des classiques, nous n'avançons pas, nous reculons : c'est ce que nous faisons aujourd'hui, où la bassesse triomphe, une bassesse qui n'eût pas même été imaginable auparavant. L'exhortation à suivre les classiques n'est pas signe d'une attitude bêtement réactionnaire ; ce n'est certes pas du progressisme non plus ; c'est respect pour le passé, dont nous avons besoin pour construire, dans le présent, l'avenir commun ; car s'il y a une unité des hommes, elle ne peut que se trouver dans les chemins à la fois universels et singuliers esquissés par les génies pour l'humanité toute entière.