Si dieu existe, qu'il le prouve, et s'il n'existe pas, qu'il ait le courage de l'avouer.

– Pierre Dac

Pierre Dac, avec une telle phrase, ne fait pas seulement un bon mot, il résume en une formule facilement mémorisable l'essentiel de l'argumentation des déistes qui veulent démontrer l'existence de Dieu. En effet, lorsque nous nous amusons, en une oisive après-midi ensoleillée, à examiner les différentes tentatives des théologiens et métaphysiciens pour légitimer rationnellement, ou plutôt pour imposer par le fard de la rationalité, l'idée de l'existence d'une Intelligence suprême qui serait à l'origine de notre monde, nous constatons que tous ces arguments, qui ne convainquent, de toute façon, que les croyants, reposent, grosso modo, sur une pétition de principe, laquelle ne consiste en rien d'autre qu'à implicitement présupposer l'existence de ce Dieu dont veut justement prouver l'existence. Si nous synthétisons ces arguments, nous voyons qu'ils ne sont pas si nombreux, malgré la multiplicité des formes utilisées pour les présenter ; la rhétorique change, mais le fond demeure le même. Ces arguments se divisent en deux classes : les arguments a priori et les arguments a posteriori.

Kant, dans la Critique de la raison pure, a démontré, avec un raisonnement dont la rigueur est implacable, que les arguments a priori se résumaient tous à l'argument de la preuve ontologique. Le raisonnement abstrait de la preuve ontologique peut se formuler ainsi : lorsque je conçois rigoureusement l'idée de Dieu, il se trouve nécessairement dans cette idée, puisque je conçois l'idée d'un être parfait, la qualité de l'existence, sans laquelle Dieu serait imparfait ; de sorte que, dès lors que j'ai une idée adéquate de Dieu, je ne peux pas concevoir Dieu autrement qu'existant. Le vice du raisonnement saute violemment aux yeux : il faut présuposer l'existence réelle, il faut postuler l'actualité de l'idée de Dieu pour que le raisonnement soit efficient. Mais l'idée, fût-elle celle de Dieu, n'existe que dans le cerveau ; l'esprit qui veut s'élever vers la lumière de la vérité, doit, de toute évidence, être nominaliste. Ainsi, d'après cet argument un peu grossier, Dieu aurait prouvé son existence en présentant son idée de lui-même ; mais évidemment, pour qu'il puisse faire une telle présentation, il faut qu'il existe, contrainte gênante pour le philosophe épris de vérité, mais dont ne se soucie guère le théologien cherchant sans cesse à raffermir ses dogmes imbéciles.

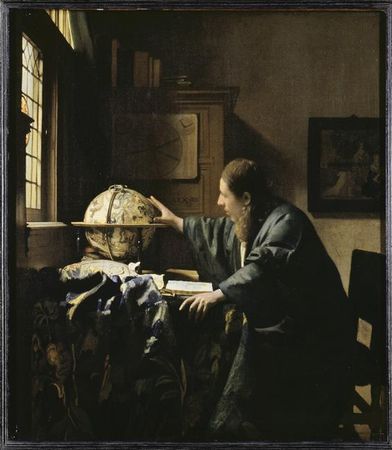

Les argument a posteriori sont plus variées et plus rigolos. Nous pouvons, en compter quatre ; je les présente en ordre croissant de leur force. Le premier argument a posteriori, appellé l'argument du consensus universel, est développé par Cicéron dans son De natura deorum ; il consiste à s'appuyer sur le fait que l'immense majoirté des hommes, malgré les différences de civilisation, croient à l'existence d'une divinité, consensus qui suffirait à prouver l'existence effective d'un être suprême, comme si une vérité ne pouvait pas être détenue pas une minorité. Ici, Dieu, jouant le démocrate, prouve son existence en montrant que beaucoup d'hommes croient en lui ; jolie absurdité. Le deuxième argument a posteriori, appellé l'argument moral, se fonde sur la prétendue universalité de la morale, arguant que l'existence d'une conscience morale chez tous les hommes constitue une preuve de l'existence de Dieu en chacun de nous ; cet argument ne tient pas deux minutes en face d'un habile sceptique et relativiste. Là, Dieu, rousseauiste, prouve en existence en montrant qu'il est dans le coeur de tous les hommes. Le troisième argument a posteriori, appellé l'argument de la Révélation, s'appuie sur la présupposition que la Bible a un caractère sacré et divin, présupposition de pacotille permettant de dire les Écritures contiennent la vérité, et dont l'absurdité est remarquablement dévoilé dans une réplique de La voie Lactée de Bunuel : " - Oh je sais très bien qu'il y a toujours eu des athées, mais ce sont des fous. Ou alors ils se disent athées mais ne le sont pas. - Mais comment ça ? - Parce qu'il est impossible qu'un homme de bon sens soit intimement et sincèrement persuadé qu'il n'y a pas de Dieu. - Et pourquoi M. Richard ? - Pourquoi ? Mais la preuve est dans la Bible, dans le livre des Psaumes 13 verset 1 : "C'est l'insensé qui dit dans son coeur qu'il n'y a pas de Dieu". - Oui, c'est très convaincant." Bref, Dieu prouve aux hommes qu'il existe en leur faisant lire son Livre. Le quatrième argument et dernier argument a posteriori, le plus convaincant et le plus utilisé, appellé l'argument téléologique ou l'argument du dessein, est un argument qui trouve sa source dans une faible analogie, dans une inférence à deux sous, comme le montre très bien Hume dans ses Dialogues sur la religion naturelle. Partant du principe que des effets semblables prouvent des causes semblables, le déiste, émerveillé de l'ordre et de la beauté du monde, d'ailleurs largement contestable, en vient à affirmer que comme une maison ne se conçoit pas sans architecte le monde, semblable à une maison par l'ordre qu'elle manifeste, ne saurait se concevoir sans un auteur divin qui serait à son origine ; l'ouvrage démontre l'ouvrier comme dit Voltaire. Mais l'inférence, opération commune de l'esprit, demande, pour être rigoureuse et permettre l'accès à la vérité, une similitude exacte entre les différents éléments mis en rapport. Or, dans l'inférence de l'argument téléologique, l'élément le plus important n'est tout simplement pas connu, mais juste imaginé ; en effet, nous n'avons, aux dernières nouvelles, aucune exprience de Dieu, nous ne pouvons pas l'observer, de sorte que la similitude ne saurait être exacte dans la mesure où elle s'appuie sur une conception vague, confuse, et même variable de l'idée d'un Dieu : cette inférence n'est qu'une grossière présomption. En somme, Dieu prouve son existence par une inférence en se mettant lui-même en rapport avec l'homme, comme s'il pouvait se comparer à sa créature. Ainsi, toutes les démonstrations de l'existence de Dieu font comme si Dieu existait ; formidable vertige de l'als ob, que saura, avec une subtilité encore plus grande, employer Kant !

Les déistes sont fiers de pouvoir dire que si les athées peuvent réfuter l'existence de Dieu, ils ne peuvent pas démontrer son inexistence. Kant suit se raisonnement dans un passage un peu alambiqué dans la Critique de la raison pure : "Il serait alors de la plus grande importance de déterminer exactement ce concept, par son côté transcendantal, comme concept d'un être nécessaire et souverainement réel, d'en écarter ce qui est contraire à la réalité suprême, ce qui appartient au simple phénomène (à l'anthopomorphisme dans le sens le plus étendu), et, en même temps, de se débarasser de toutes les assertions contraires, qu'elles soient athées, déistes ou anthropomorphiques : ce qui est très aisé dans un traité critique de ce genre, puisque les mêmes preuves, qui démontrent l'impuissance de la raison humaine par rapport à l'affirmation de l'existence d'un tel être, suffisent aussi, nécessairement, à démontrer la vanité de toute affirmation contraire. En effet, comment veut-on, par la spéculation pure de la raison, voire clairement qu'il n'y a pas d'Être surpeme comme principe de tout, ou qu'aucune des propositions des propriétés que nous nous représentons, d'après leurs effets, comme analogues aux réalités dynamiques d'un être pensant ne lui convient, et que, au cas où elles lui conviendraient, elles devraient être soumises à toutes les limitations que la sensibilité impose inévitablement aux intelligences que nous connaissons par l'expérience ?". La vacuité de se raisonnement n'est pas difficile à montrer : c'est à celui qui affirme l'existence d'une chose de le démontrer, et non l'inverse ; sinon les fous pourraient soutenir l'existence des créatures les plus extravagantes, et l'on ne pourrait pas même faire taire les superstitieux qui croient qu'on ne peut pas savoir si les loups-garous, les morts-vivants, et les vampires existent ou non.

Comme en écho de la phrase de Pierre Dac, Stendhal a un jour écrit cette phrase qu'admirait tant Nietzsche : "La seule excuse de Dieu c'est qu'il n'existe pas". Moralité : Dieu est mort, vive l'Homme !