Ce qu'il y a de plus utile à l'homme, c'est l'idée.

– Élie Faure

Comme bien souvent en philosophie, la controverse au sujet du désintéressement de l'art n'est qu'un problème de vocabulaire. Si l'on est attentif aux arguments des deux camps, et si l'on est un tant soit peu impartial, on ne donnera raison catégoriquement à aucune des deux thèses. Tous les sincères admirateurs de l'art sont, au fond, du même avis, mais les mots les trompent. Plus nous considérons l'histoire de la pensée et les incessants conflits entre les géniaux créateurs de ces grands systèmes opposés, plus nous sommes tentés d'y voir un gigantesque jeu, une formidable farce animée par la rivalité. Les métaphysiciens ne sont pas très différents des joueurs d'échecs ; ils aiment inventer des tactiques nouvelles pour mieux affronter leurs adversaires ; ils spéculent sur des minuscules points de détails et prennent un grand plaisir à le faire ; enfin, ils veulent triompher de leurs rivaux, et emploient tous leurs efforts pour parvenir à ce but stimulant.

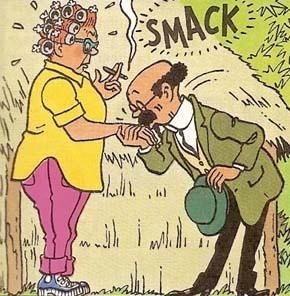

Jeu subtil des métaphysiciens sur le sujet de de la jouissance esthétique : certains parlent de désintéressement, car ils observent, avec perspicacité, que lors de la contemplation d'une oeuvre d'art, les bas intérêts de l'individu nécessairement s'effacent, sans quoi ces intérêts détourneraient le sens même de la contemplation. Les exemples allant dans ce sens sont si éloquents qu'ils ne méritent pas d'explicitations précises : nous n'avons pas faim devant les pommes de Cézanne ; nous ne bandons pas en face des sensuelles Madones de Raphaël ou des parfaites Vénus de je ne sais quel génial peintre italien ; et on n'a jamais vu un amateur d'art se tirer sur la tige devant la Vénus de Milo. Le joli, que Schopenhauer propose de distinguer du beau, n'a pas pour but l'expression d'une Idée ; cette distinction éviterait sans doute bien des confusions. La publicité est la reine du joli : c'est elle qui excite nos sens, qui excite nos intérêts les plus bas, les moins utiles ; et la comparaison d'une nature morte de Chardin avec une affiche de publicité de Mac Do fait bien voir cette idée simple.

Les adversaires du désintéressement de l'art n'oseraient jamais contester ce point, mais ils se demandent, non sans raison : quel est le sens à attribuer au désintéressement dans la contemplation esthétique, contemplation qui est jouissance, plaisir, joie, et donc intrinsèquement liée à l'intérêt de l'individu ? Si nous aimons l'art, si nous déployons toutes nos forces pour essayer de créer des oeuvres approchant de notre idéal de beauté, si nous nous montrons si attachés à quelques sonates ou symphonies, c'est bien que nous y trouvons une forme d'intérêt, c'est-à-dire que l'art et sa contemplation contribuent directement à notre bonheur, augmentent noter puissance, nous est, en somme, profondément utiles. Schopenhauer dit, en substance, que la contemplation esthétique, en tant qu'elle permet la saisie de l'Idée par l'intuition, sans concepts, et en tant qu'elle faire taire notre despotique volonté subjective pour nous élever jusqu'à une plus haute et féconde objectivité, nous permet d'entrer dans un état de calme, de sérénité, d'absence de trouble, état rare et magnifique qui apaise momentanément le cours douloureux de la vie. Or, cet apaisement n'est-il pas intéressé dans le sens où il est souhaitable, désirable par l'individu ? Et l'on pourrait sans difficulté multiplier les objections pertinentes de ce genre.

Le seul sens acceptable du désintéressement, en morale comme en esthétique, est de le le prendre comme un intérêt supérieur. Il est vrai que si nous sommes rigoureux, nous avons toujours un intérêt à donner l'aumône, à sauver la vie de quelqu'un, comme nous avons un intérêt considérable à lire le Lys dans la vallée ou à écouter Don Giovanni ; seulement, cet intérêt n'est pas bas, ce n'est pas un intérêt lié aux parties basses de l'âme et du corps. L'essentiel dans la jouissance esthétique, c'est la contemplation de l'idée contenue dans l'oeuvre ; il n'y a point de belle oeuvre sans idée dont elle est l'expression ; et ce, bien que le corps joue un grand rôle et puisse être altéré dans certaines contemplations : on connaît le syndrome de Stendhal ; la contemplation esthétique n'a jamais aboli le corps.

Il y a l'utilité de l'ustensile et il y a l'utilité dans son sens philosophique et général : sens faible et sens fort. Du point de vue du sens faible, du sens ustensile de l'utilité, l'art ne saurait servir à rien, l'art n'est fait que pour l'art et au nom de l'art, et il est incorrect de prétendre que les chefs-d'oeuvre de Poussin sont plus utiles qu'un couteau ou qu'une fourchette. Au contraire, du point de vue du sens fort, du sens général, du sens spinoziste de l'utilité, l'art, en tant qu'il permet l'expression d'une idée, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus précieux pour l'esprit de l'homme, sera toujours mille fois plus utiles que les ustensiles et les instruments les plus ingénieux. Extrait des Possédés de Camus : « LIPOUTINE : Il faut aller au plus pressé. Le plus pressé, c’est d’abord que tout le monde mange. Les livres, les salons, les théâtres, plus tard, plus tard… Une paire de bottes vaut mieux que Shakespeare.

STEPAN : Ah ! ceci, je ne puis le permettre. Non, non, mon bon ami, l’immortel génie rayonne au-dessus des hommes. Que tout le monde aille pieds nus et que vive Shakespeare… ».

Intérêt, désintérêt ; utilité, inutilité – controverse de mot, donc.